沖縄の海に生息する危険生物に注意しよう

沖縄の海に生息する危険生物を紹介毒を持っていたりケガに繋がる生物に注意

シュノーケルやダイビングの大きな楽しみの一つは、個性豊かで魅力的な海の生物に出会いではないでしょうか?

海に中は陸上以上に豊かな生態系が広がっており、多種多様の生物が作り出す美しい光景は陸上では見ることが出来ない魅力に満ちています。

海の中では、太陽の光が届く比較的浅い場所に生物が多く生息している特徴があり、そのような環境はシュノーケルやダイビングを行うのに最も適した場所とも言えるでしょう。

シュノーケルやダイビングで見られる生物はとても魅力的ですが、生物が多いということは危険な生物がいる可能性が高くなることを意味します。

シュノーケルやダイビングを行う海は管理されたプールとは異なり、そこは自然の中であるという意識を持って楽しむことが大切です。

一歩海の中に入れば、そこは弱肉強食の世界が広がっていることになりますので、海の生物は身を守るために人間に危害を加える可能性がある場所でもあります。

棘や剣を持った生物は水中には非常に多く生息していますし、一部ですが強い毒を持った生物も生息していますので注意が必要です。

危険な生物は海に生息している生き物のほんの一部に過ぎませんが、決して珍しい生き物ではなくシュノーケルやダイビングでも頻繁に遭遇するものです。

海にいる危険生物から身を守るためには、まずは危険生物であるのかを見分ける知識が必要になります。このページで紹介している生物は、沖縄の海で多くみられる危険生物の一例です。

海の危険生物は深い場所のみに生息している訳ではなく、足が付く浅瀬にも多く生息していますので磯遊びやシュノーケルでの被害が多い傾向にあります。浅い海だから大丈夫と考えるのではなく、危険生物に関する知識を身に着けて海を楽しむようにしましょう。

海の危険生物の殆どは攻撃的な性質を持っている訳ではありませんが、自らの危険を感じれば防衛本能により人に危害を加える可能性があります。

そのため、生物に触れたり脅かしたりしないよう気を付ければ、大半の危険生物は人間に危害を加えることはありません。

海の生物の生活場所にお邪魔している気持ちをもって海を楽しむことが大切です。

沖縄の海に生息する【毒が有る危険生物】

毒がある危険生物には、チクチクしたり皮膚がかぶれたりするなど、比較的毒性が弱い生物が大半を占めています。

ただし、毒性が弱い生物だけではなく非常に強い毒性を持った生物も少なからず生息しています。人が刺されると、強い痛みを感じたり大きな傷跡が残ってしまうこともあります。また、一部では命の危険にかかわる強い毒を持った生き物も生息しています。

毒性が弱い生物は非常に多く生息していますので、全てを紹介することは難しいですし水中で見分けることも現実的ではありません。

ここでは、毒性が強い生物を中心に紹介していきたいと思います。

ハブクラゲ

ハブクラゲは沖縄の海洋生物の中で最も被害が多い生き物になります。

本州でよく見られるミズクラゲなどと比べると、非常に強い毒を持ったクラゲの仲間となります。

傘の大きさは10~15センチほどですが、毒がある触手は1メートル以上の長さに達します。

クラゲの仲間になりますので、水中を浮遊しながら移動をしていますので、動きが遅くハブクラゲから襲てくることはありません。ただし、動きが遅いハブクラゲは自ら逃げることができません。半透明で長い触手を持っていますので、気付かずに触れてしまい刺されてしまうケースが多いようです。

海面に近い場所に浮遊していますので、海水浴やシュノーケルでの被害が多い特徴があります。

5月から10月に多くなると言われていますが、それ以外の季節でも見かけることがありますので注意しましょう。

人工ビーチや海水浴場など流れや波が穏やかな海に多く見られる傾向にあり、クラゲ除けネットがあっても完全に防ぐことはできませんので注意が必要です。

ハブクラゲは非常に強力な毒を持ち、獲物を一瞬で殺す力を持っています。この毒の影響は人間にも強力に作用しますので、刺されたところがミミズ腫れや水ぶくれを起こし激痛が走ります。最悪の場合はショック状態に陥り、呼吸困難や心停止を起こし死亡する可能性もある危険な生物です。

過去には3名の子供がハブクラゲによりなくなっています。

ハブクラゲの毒は、触手にある刺胞と呼ばれるカプセルのような物の中に入っており、刺激を受ける(触れると)と毒針が飛び出す仕組みになっています。

万が一刺された場合には、お酢などで触手を洗い流すことが有効と言われていますが、このような応急処置ではアナフィラキシーなどショック状態になった時には対処ができません。速やかに医療機関を受診するようにしましょう。

特に子供が重症化するケースが多いようですので、お子様ずれの方は特に注意するようにしましょう。

・遭遇率:やや高い

・毒性:かなり強い

・被害場所:ビーチなどの浅瀬や水面付近

カツオノエボシ

ハブクラゲと同じような浮遊する生物で、クラゲと似た特徴を持っていますが生物学的に少し異なるヒドロ虫類の仲間になります。

大きさは10cmほどで透き通った藍色の浮き袋を持っており中には二酸化炭素が詰まっていて、通常は海面に浮かんで風により移動をしています。この浮き袋は常に膨らんでいるのではなく、一時的にしぼんで水中に潜っている場合もあるようです。触手は個体により数メートルと長く伸びている特徴があります。

カツオノエボシは、普段は沖合を漂っていることが多い生き物ですが、風によって海岸近くまでくることもあり被害が起きやすい危険生物です。

殆どの場合は水面に浮かんでいますので、シュノーケルや海水浴で被害に遭うことが多いようです。風向きや潮の流れによっては、砂浜などに打ち上げられていることもありますので磯遊びなどでも注意が必要です。

触手には強力な毒があり、刺されると強烈な電撃を受けたかのような激痛を感じ、刺された場所のみでなく関節などにも痛みが広がることがあります。アナフィラキシーショックなどを引き起こし、過去には死亡例もあるので注意が必要な危険生物といえます。

・遭遇率:やや高い

・毒性:かなり強い

・被害場所:主に水面付近

カツオノカンムリ

カツオノエボシと似た青い色をしており傘の大きさも同じ位の大きさで、ヒドロ虫類の仲間になります。ヒドロ虫類の仲間は、一つに見える個体がたくさんの個体が集まって1つの活動体であるという点が特徴で広義ではクラゲの仲間になりますが、一般的なクラゲとは生物学的にかなり異なる特徴がある生物です。

カツオノエボシは浮き袋状になっているのに対し、カツオノカンムリは帆のような形になっていることで見分けることが出来ます。また、カツオノカンムリの触手は短く数センチほどしかない違いもあります。

カツオノエボシと同じように、普段は沖合を漂っていることが多い生き物ですが、風向きによっては海岸近くまでくることもあり被害が起きやすい点は同じです。

基本的に水面に浮かんでいる生物ですので、シュノーケルや海水浴で被害に遭うことが多いようです。また、砂浜などに打ち上げられている個体でも触手に毒を持っていますので、磯遊びなど触れてしまうことでも被害が出ています。

カツオノカンムリの毒性はカツオノエボシほど強く無いと言われていますが、体質などによっては強めの症状が出ることがありますので注意が必要です。

・遭遇率:やや高い

・毒性:中程度

・被害場所:主に水面付近

オコゼやカサゴの仲間

水底にじっとして、岩などに擬態していたり体に砂をかけ隠れているなど、水中にいても気付きずらいことが多い危険な魚です。

オコゼやカサゴには複数の種類がおり見た目も多少異なります。大きいものは30センチ以上になりますが、数センチしかない稚魚を見かけることも多くあります。オコゼやカサゴの仲間は、成魚だけでなく稚魚も毒を持っていますので注意が必要です。

背びれの棘に強力な神経毒を持っており、過去には死亡した例も報告されています。沖縄にも複数の種類が生息していますが、写真のオニダルマオコゼと呼ばれる種類は非常に強力な毒を持ち、毒の強さはハブ毒の30倍や地球上最強の毒を持つ生物とも言われることもあるほどです。

非常に擬態が上手で人が近づいても逃げないことが多く、誤て踏んでしまったり毒があるとは思わず掴んでしまい刺されることが多いようです。毒針は非常に強くできていますので、ビーチサンダルなどでは防ぐことが難しいので注意が必要です。靴底が薄いマリンブーツなどでは貫通してしまい被害に合う場合がありますので注意が必要です。

生息場所は数十メートルの深い場所から、ひざ下までしか水深がない浅い場所まで様々な場所に生息しています。

万が一刺された場合には、神経毒であることから体が痙攣してしまい溺れてしまう可能性がありますので海からすぐに上がる必要があります。また、アナフィラキシーショックを引き起こす可能性もありますので注意が必要です。

毒の主成分はタンパク質ですので、45度以上のお湯につけるとで毒性を和らげることが出来ると言われていますが、状況が悪化しないよう可能な限り早急に医療機関を受診する必要があります。

・遭遇率:非常に高い

・毒性:もっとも強い

・被害場所:深度に関係なく水底に生息

ミノカサゴ

カサゴの仲間の一つですが、ヒラヒラした綺麗なヒレを持っている姿が特徴の魚です。

ミノカサゴのような見た目をした複数の種類がおり、岩陰や水底付近を漂うように泳いでいる場合が多い魚です。背びれの棘に毒を持つなどの特徴はカサゴの仲間と共通となります。

大きさは成魚で30センチほどですが、10センチほどの幼魚も多く見かけます。泳ぎがあまり早くない魚ですが、気が強く危険を感じると背びれを向けて攻撃してくることがあるので注意しましょう。

綺麗な見た目をしており人が近づいても逃げないことが多く、触ろうとしたり捕まえようとして刺されてしまう被害が多い危険生物になります。

初心者にも分かりやすい外見をしていますので、毒があることを知っていれば見分けることが容易ですが、好奇心が強い子供などが毒があるとは知らずに触ろうとして刺されることが多いようです。

万が一刺された場合の応急処置は、オコゼやカサゴに刺された場合と基本的に同じで、45度以上のお湯で毒性を和らげ医療機関を受診しましょう。

・遭遇率:非常に高い

・毒性:かなり強い

・被害場所:岩場の影などに生息、浅瀬や潮だまりでも注意が必要

ウミヘビ

ウミヘビの仲間は、沖縄でも複数の種類が生息しており、クロガシラウミヘビやイイジマウミヘビなどは非常に良く見かけるウミヘビの仲間です。

大きさは30~100センチほどで、白黒のシマ模様をしたヘビそのものの姿をしていますので、水中でも直ぐに見分けることができるでしょう。

ウミヘビは、その名前の通り水中に生息しているヘビの仲間になります。通常は水底付近にじっとしていることが多いのですが、肺呼吸のため水面まで泳いで呼吸をしに来ることもあります。

ウミヘビは、コブラの仲間と考えられており非常に強力な神経毒を持っています。

性格はおとなしく人に向かってくる事は殆どありませんが、身の危険を感じた場合などに噛まれることがあるようです。

噛まれた場合には、痙攣やしびれが起き呼吸や心停止を起こして死亡する可能性もあるため注意が必要です。

海で噛まれた場合には、痙攣により溺れる可能性もありますので、速やかに陸に上がり医療機関を受診するようにしましょう。

一説によるとハブの70倍の毒を持っているとも言われており、地球上最強の毒を持つ生物として例えられることもあります。

・遭遇率:非常に高い

・毒性:もっとも強い

・被害場所:基本的に水底ですが水面に泳いでくることも

ヒョウウモンダコ

熱帯の海に生息する小型のタコで、大きくなっても10センチほどにしかならないタコです。

沖縄などの温かい地域には以前から生息していましたが、近年は海水温の上昇からか関東や北陸地方などでも目撃されるようになっているようです。

ヒョウモンダコの名前は、体に青紫色の綺麗な円形の斑点がある特徴が由来になっています。他のタコと同様に体の色を瞬時に変化させることができ、刺激などを受けた時のヒョウモンは写真のように鮮明に現れます。ただし、通常時にはこの模様が出ておらず分かりずらいこもありますので注意しましょう。

小さなタコの仲間で、珊瑚礁や潮だまりなどの浅瀬を中心に生息しており、シュノーケルや磯遊びなどでも注意が必要な生物です。

綺麗な模様をしていることから、毒があるタコとは思わずに捕まえたり触れてしまい噛まれてしまうケースが多いようです。唾液にはテトロドトキシンというフグと同じ神経毒が含まれていますので、噛まれた場合には中毒を起こし死亡する危険性もある危険生物です。

ヒョウモンダコ以外のタコには毒はありませんが、強い歯を持っており噛まれると酷いけがをすることがあります。ヒョウモンダコに限らず、タコを見かけても触ったり捕まえたりしないようにしましょう。

・遭遇率:やや低い

・毒性:かなり強い

・被害場所:珊瑚礁や潮だまり

エイの仲間

沖縄には複数のエイが生息しており、アカエイやマダラトビエイなどは比較的よく見かけるエイの仲間です。

エイの仲間は、基本的に警戒心が強くエイから襲ってくることはありませんが、アカエイなどは砂地に潜って隠れている場合もありますので、誤って踏んでしまったり脅かした場合などに刺されてしまうことがあるようです。

エイの毒はしっぽの付け根にある針にあり、タンパク毒を持っている種類が多いと言われています。刺された周囲が腫れあがり、周辺の細胞が壊死する場合もありますので注意が必要です。

海水浴やシュノーケルでは遭遇する可能性は低い生物ですし、ダイビングでも触れらるような距離まで来ることは殆ど有りませんので、必要以上に心配をする必要は無い生物と言えるでしょう。

通常は水深4~5メートル以上の場所に生息していることが多いですが、稀に水深1メートルほどの浅場まで入ってくることもあります。海でエイを見かけた場合であっても、脅かしたりしなければ刺されることは通常ありません。

万が一刺された場合には、45度以上の温水に付ける応急処置が有効と言われています。

・遭遇率:低い

・毒性:強い

・被害場所:ある程度深い場所

ゴンズイ

ゴンズイは、海水に住むナマズの仲間で口元にあるヒゲと体の黄色いラインが特徴的な魚です。

成魚は30センチほどになり単独行動をしますが、海の浅瀬で体長5~10センチほどの幼魚が群れで泳いでいる所をよく見かけます。ゴンズイ玉と呼ばれていて、幼魚の時は群れになる性質がありますので比較的見分けがつきやすい特徴があります。

背ビレ、胸ビレの棘に毒があるので注意が必要です。

おとなしい性格で通常は襲ってくることはありませんが、ボールのように塊りになって水底を泳いでいる姿が綺麗で、人からも余り逃げないので触ろうとして刺されてしまうことがあるようです。

稚魚は水深が数10センチほどの浅瀬にもいることも少なくなく、好奇心が強い子供などが手を出さないように注意する必要があるでしょう。刺されると毒により赤く腫れあがり痛みを伴います。タンパク毒であるため45度以上のお湯に付けて、解毒する応急処置が有効と言われています。

・遭遇率:やや高い

・毒性:強い

・被害場所:比較的浅い海や潮だまり

オニヒトデ

全身が針に覆われたような外観をしているヒトデの仲間です。体色は個体差がありますので注意が必要で、黒色、赤褐色、オレンジ色などの個体をよく見かけます。

大きいものは直径60センチほどになるヒトデとしては大型になる種類です。体表に無数の毒棘が生えており、刺さると毒素によって激しい痛みを感じます。アナフィラキシーショックによって重症に陥ることがあるだけでなく、場合にっては死に至る可能性もある危険生物です。

珊瑚礁など比較的浅瀬の海でも多くみられますので注意が必要です。

ヒトデの仲間になりますので、水底を非常にゆっくりとした速度でしか移動ができませんのでオニヒトデから襲ってくることはありません。

水底に手を着いたり岩の間などに手を入れた時などに刺されることが多いようです。また、気付かずに踏んでしまい刺されることもあるようです。ビーチサンダルでは防ぐことができませんので、靴底が厚いマリンブーツなどで身体を保護すると良いでしょう。

刺された場合の対応は、なるべく早く血液を吸引し患部を温める応急処置をし医療機関を受診しましょう。

・遭遇率:やや高い

・毒性:かなり強い

・被害場所:浅瀬から深場まで

イソギンチャクの仲間

イソギンチャクの仲間は、毒の強弱はありますが殆どの種類が毒を持っていると考えて良いでしょう。比較的弱い毒しか持たないものが大半ですが、一部のイソギンチャクはかなり強い毒を持っていますので注意しましょう。

沖縄の海で特に毒性が強く、良く見かける危険なイソギンチャクは次の3つになります。

ウンバチイソギンチャク

一見イソギンチャクに見えないソフトコーラルのような姿をしていますが、最も強力な毒を持つイソギンチャクの一つです。刺されると非常に痛く火傷のような跡が残ります。海外では過去に死亡例も起きているなど危険なイソギンチャクです。

スナイソギンチャク

砂から触手がたくさん生えた見た目をしたイソギンチャクで、カラーバリエーションがあり綺麗な見た目をしていますが、非常に強い毒を持ったイソギンチャクの一つです。

ハナブサイソギンチャク

砂から生えている木のような見た目をしており、大きさは20センチ以上に成長する大型のイソギンチャクです。触れると砂の中にスッと隠れてしまうイソギンチャクです。毒性は強く激しい痛みを伴い、刺された部分に火傷のような跡が残ります。

イソギンチャクの仲間は、世界に800種以上が生息していると言われており、全てのイソギンチャクの毒性を見分けることは難しです。イソギンチャクの仲間は、強弱はあるものの毒を持っている種類が多いので、分からない場合には触れないように注意しましょう。

・遭遇率:高い

・毒性:種類によりかなり強い

・被害場所:種類により様々

アンボイナ(イモガイ)

5~10センチほどの貝殻をもつ巻貝の仲間です。アンボイナはイモガイの仲間であるため、基本的に同じ種類の危険生物と考えて問題ないでしょう。タガヤサンミナシガイも同じような毒を持つ巻貝になります。

イモガイ類はコノトキシンという神経毒を持っており、なかでもアンボイナは死亡や重症者が多く発生している危険な貝です。毒性の強さはコブラの30倍以上とも言われることがあり、刺された場合は一刻も早く心臓に近い所を紐などで縛って毒を吸い出し、ただちに医療機関を受診するようにしましょう。

毒の強さから殺人貝と呼ばれることもある危険生物です。

イモガイの仲間は、噛まれることで毒の被害に合うのではなく、毒がある矢のような器官を刺すことで毒を注入するのが特徴です。貝殻にしか触れていなかったり少し離れた場所に手を付いても刺されることがありますので注意が必要です。

磯遊びや潮干狩りなどでもよく見かけますので、毒があるとは思わず触ってしまい刺されてしまう人が多いようです。綺麗な模様がある貝殻をしていることが多いですので、子供などが貝殻と間違えて触らないように注意しましょう。

毒が無い貝との見分けが付かず被害に合ってしまうことが多いようですので、分からない貝にはには触らないようにしましょう。

・遭遇率:高い

・毒性:非常に強い

・被害場所:浅瀬から深場まで

ガンガゼ・イイジマフクロウニ・ラッパウニ

ウニの仲間は、食用にされていることもあることから毒がないイメージを持っていると思いますが、種類によっては棘に毒を持っているウニもいるため注意が必要です。

ウニの仲間は、食用にされていることもあることから毒がないイメージを持っていると思いますが、種類によっては棘に毒を持っているウニもいるため注意が必要です。

沖縄の海でよく見られる毒があるウニの仲間は、ガンガゼ、イイジマフクロウニ、ラッパウニの3種類になります。

上の写真はガンガゼと呼ばれつウニで、20センチほどある細長い棘をもっている大型のウニです。棘の色は黒っぽいものから褐色をしたものまで個体差があります。この棘に毒があり、刺されると痛みとともに腫れあがります。場合によっては重症化する可能性もありますので注意が必要です。

浅い場所から深い場所まで生息しているウニになります。昼間は岩の間などに隠れている場合が多いのですが、夜間には穴から出て動きが活発になります。

イイジマフクロウニという、少し薄っぺらい形をしていて棘に網目状の模様が特徴のウニで、ウニの中でも強い毒を持っている種類の一つです。刺されると電撃を受けたかのような激痛が走り、周辺が赤く腫れあがることもあります。

イイジマフクロウニという、少し薄っぺらい形をしていて棘に網目状の模様が特徴のウニで、ウニの中でも強い毒を持っている種類の一つです。刺されると電撃を受けたかのような激痛が走り、周辺が赤く腫れあがることもあります。

洞窟や岩陰など薄暗いところに多く生息している特徴がありますので、洞窟の中で手を付いたり岩場などに手を入れた時に刺されることが多いようです。

体色には個体差があり、白っぽい針の色をしたものも居れば褐色の針の色をしたものも見かけます。

シュノーケルや海水浴で見かけることは少ないと思いますが、ダイビングでは良く見かけるウニになりますので注意が必要です。

砂地やガレ場などで多く見られるラッパウニは、棘の先端がラッパ状の形になっているのが特徴で、その間から出ている触手に小石や葉っぱなどを付けて身を隠しています。時には、全体に小石や海藻などが覆っていることもあり分かりずらいので注意が必要です。

砂地やガレ場などで多く見られるラッパウニは、棘の先端がラッパ状の形になっているのが特徴で、その間から出ている触手に小石や葉っぱなどを付けて身を隠しています。時には、全体に小石や海藻などが覆っていることもあり分かりずらいので注意が必要です。

このウニも色に個体差があり、白っぽいものもいれば褐色のものも見かけます。

比較的浅い砂地やガレ場の海に生息していますので、海水用やシュノーケルでよく見かけるウニといえます。ラッパウニも毒がありますので、誤って触れないよう注意が必要です。

この3種類以外にも毒を持ったウニは生息しています。ウニは棘を持っていますので好んで触る方は少ないと思いますが、誤って触れてしまわないように注意しましょう。

・遭遇率:高い

・毒性:中程度~低程度

・被害場所:浅瀬から深場まで

サンゴの仲間

サンゴと聞くと、岩みたいな見た目をしていることから植物と思っている方も多いと思いますが、サンゴは分類学上は植物ではなく動物になり、クラゲやイソギンチャクと同じ刺胞動物の仲間に属します。

そのため、サンゴにはクラゲと同じように刺胞(しほう)という小さな毒針を持っているものが多く、プランクトンを捕まえたり身を守ったりするために利用しています。

サンゴの多くは毒を持っていますが、毒性があまり強くないものが大半で、触れてしまってもヒリヒリする痛みを伴い赤くカブレる程度で済むことが多いです。ただし、一部のサンゴには毒性が非常に強いものも生息していますので注意が必要です。

ファイヤーコーラルに代表される一部のサンゴでは、触れると火傷をしたような痛みを伴う毒を持ったサンゴも生息しています。こちらのサンゴも数日間は赤くカブレ強いかゆみを伴います。また、皮膚に水膨れができ腫れることもあります。

・遭遇率:高い

・毒性:一部の種類は強い

・被害場所:珊瑚礁などの浅瀬に多い

アイゴの仲間

アイゴは沖縄ではよく見かける魚で複数の種類が生息しています。種類により大きさや色などのバリエーションが豊かなだけでなく、稚魚と成魚では色や模様が異なるものも居ますので、見分けることが難しい魚と言えるのかもしれません。通常は成長すると20~30センチほどの大きさになる種類が多いです。

沖縄のスーパーやお土産物売り場などで、ビン詰めになった塩漬けの小さな魚を見た事はないでしょうか?スクガラスとよばれる名前で販売されているもので、この魚はアイゴの稚魚になります。

背ビレ、尾ビレ、胸ビレの棘に毒があり、刺されると痛みとともに腫れたり関節痛を起こすことがあります。

沖縄の海では多く生息しており良く見かける魚ですが、海で泳いでいて刺されることは通常ありません。ただし、魚を捕まえたり釣りなどで刺されることが多い魚ですので注意しましょう。

・遭遇率:非常に高い

・毒性:中程度

・被害場所:釣りなどで多い

沖縄の海に生息する【毒が無い危険生物】

毒がある生物だけが海の危険生物ではありません。

切り傷や刺し傷など軽微なケガで済む程度の危険性の生物が大半になりますが、一部の生物は大きなケガや命に係わる可能性がある危険生物も生息しています。

ウツボやサメなど多くの方が知っている危険生物ばかりでなく、見た目からは危険と感じない生物であっても大きなけがに繋がる危険生物も居ますので注意するようにしましょう。

毒はないけれど危険な生物は非常に多く生息していますので、全てを紹介することは出来ませんし水中で見分けることも難しいでしょう。沖縄の海で良く見かける危険生物を中心に紹介していきたいと思います。

ダツ

沖縄の海では浅瀬にも多く生息している魚で、シュノーケルや海水浴での遭遇率が非常に高い魚と言えるでしょう。

水面ギリギリを群れで泳ぐ習性があり、細長い見た目からも分かるようにサヨリやトビウオに近い種類の魚になります。

通常は人に向かってくることもなく危険性はありませんので、近くに泳いでいても必要以上に警戒する必要はない魚です。

ただし、ダツの口は非常に鋭くとがっていますので、時と場合によっては大きなけがを引き起こすこともあります。

ダツは光に向かい勢いよく飛び込む性質がありますので、夜間などに水面にライトなどの光を当てると人に飛び込んでくることがあります。鋭いくちばしが人の体に突き刺さってしまう事故も報告されていますので注意が必要と言えます。夜間に陸上から海面付近にライトを近づけたりするだけでも、飛び込んでくることがありますので海に入っていないときにも注意しましょう。

また、昼間であっても危険を感じた場合などに、稀に水面上を高速で飛び出し飛んでくるときがあります。小さな個体であれば、水中マスクを付けているだけである程度は防ぐことが出来ますので、水中にかをを付けていないときにもマスクをしっかりと付けるようにしましょう。

・遭遇率:かなり高い

・危険度:夜間は比較的高い

・被害場所:海面上に飛んでくる危険性あり

ウニの仲間

毒がある危険生物でもウニは紹介しましたが、沖縄の海には毒が無いウニもたくさん生息しています。毒があるウニに比べ大きな危険性はありませんが注意したい生物の一つです。

ウニは海藻や藻を餌としている種類が多く、岩場の浅瀬が主な生息域になります。場所によっては足の踏み場もないほどのウニが生息していることも珍しくありません。

これらのウニは毒が無いものが殆どで、昼間は岩の窪みに隠れていますので丈夫なマリンブーツを履いていれば刺されることは少ないでしょう。ビーチサンダルなどの軽装で海に入ると、足が滑ってしまい棘が刺さることが多いので注意しましょう。また、転んだりして手を着いた時などにも棘が刺さることが多いようです。

ウニの棘は、折れやすい性質をしていますので、刺さった棘が体内で折れてしまい取れなくなってしまうことが多いようです。

大きなけケガになることは少ないかもしれませんが、ウニが居るところではしっかりとした装備をして手などをつかないように注意しましょう。

・遭遇率:非常に高い

・危険度:低い

・被害場所:浅瀬や波打ち際

ハギの仲間

映画ドリーで有名な魚ナンヨウハギは、熱帯に生息するハギの仲間の一つになります。

ナンヨウハギを見かけることは稀ですが、サザナミハギやテングハギなどのハギの仲間は、沖縄の海では非常に良く見かける魚です。

ハギの仲間の多くは、尾びれの付け根あたりに鋭い剣を持っています。通常は、畳んで体に付けているため見ることは出来ませんが、危険を感じるとこの剣を使い威嚇したり身を守るために使います。

かなり鋭い剣を持っているため、10センチほどの小さな魚でも縫わないといけないほど皮膚が切れることがあります。

ハギの仲間は攻撃的な性質ではありませんし、通常はこの剣は閉まっていますので近くまで寄ってきても危険性は殆どありません。

必要以上に警戒する必要はありませんが、興味本位などでいたずら等はしないように注意しましょう。

・遭遇率:非常に高い

・危険度:かなり低い

・被害場所:海全域

モンハナシャコ

熱帯の海に住むシャコエビの仲間で、とても綺麗な色をしている特徴があります。大きさは成長しても体長10センチ前後です。

海底の砂などに掘った穴や岩場の穴に隠れている性質があり、あまり頻繁に見かける生物ではありません。

臆病な性格のため、通常は人を見ると逃げて行きますので危険性はありませんが、捕まえたりすると強烈なパンチで威嚇してくることがあります。

このパンチは、カニの甲羅や貝殻を割って捕食するために使われていますが、危険を感じると人間にもパンチをして身を守ろうとする場合があります。

沖縄では、牛乳瓶に入れたらパンチで瓶を割ってしまうと昔から言われているくらい強力なパンチ力を持っています。綺麗な色をしていますし危険生物には見えない姿をしていますが、捕まえたりしないように注意しましょう。

・遭遇率:やや低い

・危険度:かなり低い

・被害場所:砂地や岩場

ウツボの仲間

海のギャングともいわれるウツボは、ほとんどの方が危険生物と認識している海の生物ではないでしょうか?

大きい物では1メートル以上になり、蛇のような細長い体をしていますので直ぐにウツボと認識できると思います。鋭い歯と大きな口があり、今にも噛みついてきそうな見た目が特徴です。

そんなウツボですが、性格は意外と臆病な傾向にあり人が近づくと岩などの穴に隠れてしまいます。

ウツボから襲ってくることは通常ありませんが、ウツボに気づかず巣穴付近に手などを近づけてしまったり、誤って踏んでしまうと噛まれてしまうことがあるようです。

ドクウツボと呼ばれる種類のウツボも毒はありませんが、口内の細菌により化膿する場合がありますので、噛まれた場合には消毒をしっかりするようにしましょう。

ウツボの歯は非常に鋭く、噛まれると深い切り傷ができることがあります。傷が深い場合には医療機関に行くことも検討しましょう。

・遭遇率:やや高い

・危険度:中程度

・被害場所:海全域

ゴマモンガラ

体長が50センチほどになる大きな魚ですが、水深1メートル未満の浅い場所でもよく見かける魚です。非常に個性的な模様をしていますので、初心者でも見分けることも容易な魚ですので覚えておくと良いでしょう。

通常は人を襲うことは少ないのですが、縄張りに入ってしまうと威嚇して噛みついてくる場合がありますので注意しましょう。特に、産卵期にあたる初夏から夏にこの行動が強くなる傾向が有り、海水浴の季節と一致するため被害が多い危険生物の一つと言えるでしょう。

顎の力は非常に強力で、サンゴや貝殻も割ってしまうほどの力があります。噛まれるとひどいケガをすることもありますので注意しましょう。

威嚇をして近くによって来るようなときは、脅かさないように静かにその場を離れるようにしましょう。

・遭遇率:やや高い

・危険度:季節によりやや高い

・被害場所:海全域

サメの仲間

沖縄本島では、シュノーケルやダイビング中にサメによる事故は非常に少なく、ほとんど無いと言っても良い程度ですので必要以上に不安になる必要は無いでしょう。

映画ジョーズの影響からか、サメは非常に恐ろしい生物と考えている方も多いと思いますが、人を襲うサメは数種類しかおらずほとんどのサメは人を襲うことはありません。ダイビングでは、危険性が低いサメを見に行くことも珍しくないことからも、種類によっては危険性が低いことが分かるのではないでしょうか。

ただし、一部のサメは非常に危険で人も捕食対象となります。一般の方は危険なサメなのかを見分けることは難しいと思いますので、サメを見かけたらすぐに海から上がるようにしましょう。

また、サメが目撃されている海や遊泳が禁止されている海には入らないようにしましょう。

ちなみにアメリカの例えになりますが、海で雷にあたる確率よりサメに襲われる確率の方が低いとも言われています。必要以上に恐れる必要はありませんが、サメに襲われた場合には大きな事故に発展する可能性が高いので注意する必要がある生物と言えます。

・遭遇率:非常に低い

・危険度:中程度

・被害場所:人を襲う大型種は外洋に多い

海洋生物による被害状況

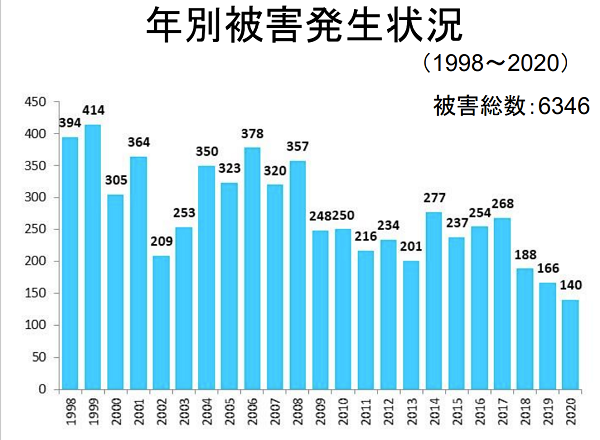

年別の被害件数

沖縄県衛生環境研究所が公表している統計によると、海の危険生物による被害件数は毎年200件ほどが報告されています。

水中生物の被害に遭っても医療機関に受診しない方も一定数いると思われますので、この統計は危険生物の被害を全てを把握出来ている訳ではなく、実際の被害件数は統計の数字よりも多いと考えられます。

ただし、重症や死亡などの大きな被害については、その殆どを把握出来ていると思われますので統計の数字との差は少ないでしょう。

被害件数は年々減少傾向にありますが、ここ数年を見ても200件近い被害が出ており海洋生物による被害は決して少なく無いと言えるでしょう。

2020年の被害が少ない理由としては、新型コロナウイルスの感染拡大で旅行者が減っていること、また多くのビーチで遊泳が禁止されたことなどから、遊泳者自体の数が減っていることが一番大きな要素と考えられます。

海洋生物による被害は、海に近ずかない方にとっては無縁なものです。分母を沖縄の人口や観光客数と考えるのではなく、海に入る人数と考えると被害に合う確率は決して低いとは言えないのではないでしょうか?

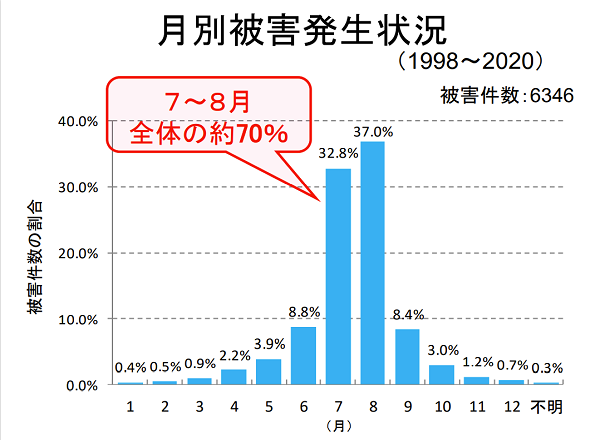

月別の被害件数

海洋生物の被害状況を月別で見てみると、夏場に被害が集中していることが分かります。特に7月と8月の夏場に被害が突出して多くなっており、この2か月間だけで年間被害の70%近くが発生しています。

年間の水中生物の被害が200件と考えると、この2か月間で140人ほどが被害に合っていることになり、1日に換算すると20人以上の被害が出ていることが分かります。

水中生物による被害が1日に20人と言う数字は、決して少ない被害件数では無いと言えるのではないでしょうか?

夏に被害が多い一番の理由は、この時期は海に入る方が多いからだと思われます。また、海洋生物の被害で一番多いハブクラゲは、5月から10月に多く発生し夏場がピークとなりますので、この季節に被害が多くなると思われます。

内地ではお盆が過ぎるとクラゲが多くなると言われていますが、亜熱帯気候である沖縄は内地とは気候が違いますので、クラゲの種類や発生時期も異なりお盆前でもハブクラゲの被害は多く発生しています。

沖縄は3月に海開きが行わえるビーチも多いですが、この時期の沖縄はまだまだ海で泳げる気候ではありません。快適に泳げる季節は6月の後半から9月末までとなり、この季節以外は寒く感じますので水着で泳げるような気候ではありません。

夏場以外の季節でも、シュノーケルやダイビングは盛んに行われていますが、これらのツアーではウエットスーツを着用することが一般的ですし、海洋生物に詳しいインストラクターが同行していますので、海洋生物による被害が少ないと考えることも出来ます。

夏場の温かい季節であっても、危険生物から肌を守る装備をに身に着けて海に入ることで、ある程度は危険生物による被害を減らすことが出来るのではないでしょうか?

沖縄の気候についての詳細はお勧めの季節は?のページをご確認ください。

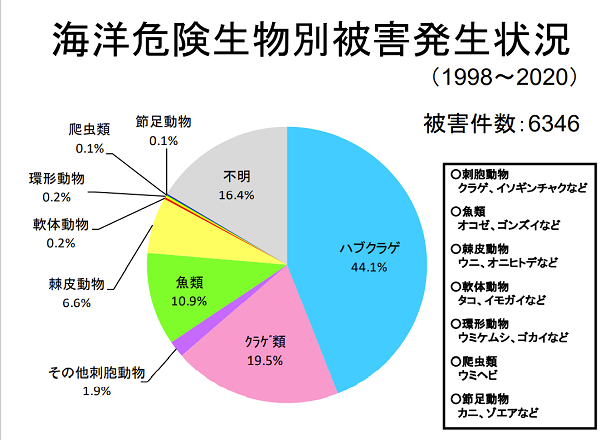

海洋生物別の被害件数

最も被害件数が多い海洋生物は、ハブクラゲの被害でその他のクラゲの被害を合わせると、海洋生物による被害の60%以上がクラゲ類による被害となっています。

クラゲの仲間は、比較的浅い場所にも多く生息していますので、ビーチなどの遊泳エリアでも多く生息していることが被害が多い理由と思われます。

クラゲはゆっくり浮遊している生物ですので、クラゲから襲ってくることはありませんが、気付かずに触れてしまって被害に合うケースが多いようです。クラゲは半透明のため見えにくく、水中マスクなどをしていない海水浴などでは気付かないことも多いでしょう。

また、遊泳区域にクラゲ除けネットが設置されているビーチも多いのですが、これらでも完全にクラゲの侵入を防ぐことは難しく、管理されたビーチであっても被害が多いですので注意して楽しみましょう。

クラゲによる被害は、ウエットスーツやラッシュガードなどを着用することである程度は防ぐことが出来ますので、海に入る時には保護できる装備を身に着けることをお勧めします。

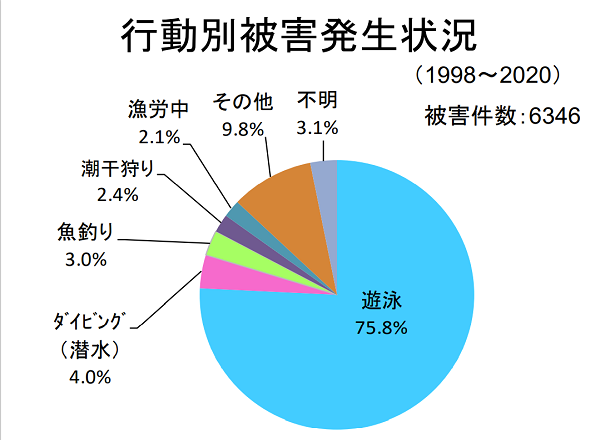

被害発生時のレジャー内容

海洋生物による被害は、被害全体の75%が遊泳中に発生しています。海水浴などビーチで遊んでいるだけであれば、海洋生物による被害は余り無いだろうと考えている方も多い思いますが、被害が最も多いことを知って頂きたいと思います。

それに対して、ダイビング中の海洋生物による被害は比較的少なく、被害全体の4%程しか発生していないことが分かります。

遊泳中に海洋生物の被害が多い理由は、遊泳者の数が多い事が一番の理由だと思いますが、装備の違いも大きな原因だと思われます。

海水浴などの遊泳は、水着やビーチサンダルなどの軽装で楽しむ方が多いと思います。なかにはマリンブーツを履いている方もいますが、ホームセンターなどで販売されている簡易的なものが多く、ダイビングで利用される本格的なものとは安全性が異なります。

それに対してダイビングの場合には、全身をウエットスーツで覆いマリンブーツや手袋などを着用しますので、海洋生物による被害に合いにくいと思われます。

また、ダイビングは基本的にインストラクターが同行しますので、危険生物を見分けることも出来ますし、誤って触ってしまうこともインストラクターが止めてくれるため被害が少ないと思われます。

遊泳中に海洋生物の被害に合わないためには、危険生物の知識を出来るだけ身に着けることと、遊泳区域等であっても被害に合う可能性があることを理解し気を付けて楽しむことが大切です。また、マリンブーツやラッシュガードなどで身体を保護することも有効です。

遊泳中の被害は、好奇心が旺盛な子供に多い傾向にありますので、お子様を連れている場合には大人が気を付けて防ぐ必要があるでしょう。

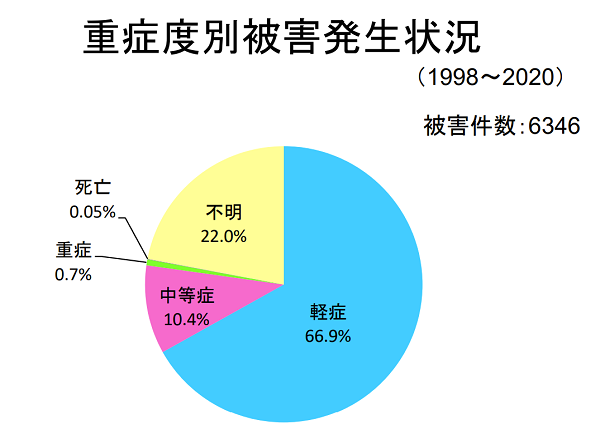

海洋生物による被害の重症度

海洋生物による被害は、被害全体の2/3以上は軽症で済んでいます。死亡や重症の被害は1%未満しかないことからも、必要以上に怖がる必要はないのかもしれません。

ただし、中等症の方は10%前後いることから、決して軽く考えてはいけないのではないでしょうか?

どの様な症状が中等症に分類されているかの記載はありませんでしたが、傷跡や毒などによる後遺症が残ったり入院が必要な被害も一定数は発生していると考えられます。

毒がある海洋生物は、子供の方が重症化しやすい傾向にありますので、お子様連れの方は特に注意をするようにしましょう。また、アレルギーを持っている方は、アナフィラキシーなどで重症化する可能性が高いと言われていますので注意しましょう。

海での遊びは、楽しいものですが一定の危険があることも忘れてはいけません。

管理されたビーチ等であっても、そこは海と言う自然環境の中に入っていることになります。テーマパークなど人口的に作られ安全が保証された場所ではないことを理解して楽しむことが大切です。

自然の中に人間がお邪魔しているという気持ちをもって、自分の安全は自分で守ることを心がけて楽しむ必要があるのではなのではないでしょうか。